日本語教師養成コラム

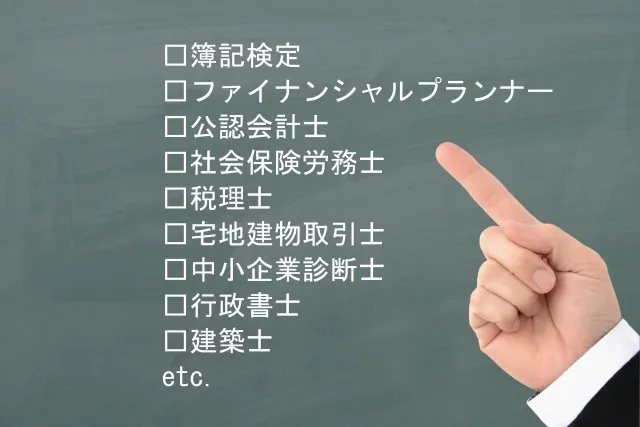

セカンドキャリアに活かせるおすすめの資格10選!

公開日:2025.01.28 更新日:2025.06.13

監修者情報

ルネサンス日本語学院 日本語教師養成講座講師

終身雇用が当たり前ではなくなった今、人生を長期的な視点で考え、セカンドキャリアを思い描く方も多いことでしょう。

そんな第2の職業を始める際に、さまざまな経験やスキルを証明する資格は、

新たな分野で活躍するための心強い味方となるはずです。

そこで本記事では、キャリアアップに効果的なおすすめの資格や、資格取得を目指す際の注意点を紹介します。

資格の力で充実した人生を手に入れたい方は、ぜひ参考にしてください。

電話でのお問い合わせ・ご相談はこちら

そもそもセカンドキャリアとは?

セカンドキャリアとは、その名の通り人生における"第2の職業"のことです。

かつての日本は終身雇用が一般的であり、セカンドキャリアは定年後や子育てが一段落したあとに

始める仕事という意味合いが強くありました。

しかし、"人生100年時代"といわれる近年は、セカンドキャリアでキャリアアップやキャリアチェンジを果たし、

より充実した人生を過ごそうという考えが主流になっています。

若いうちから積極的に準備を始め、自らの経験やスキルを活かして、

さらなる成長ややりがいを追求する機会として捉える方が増えているのです。

セカンドキャリアの目的

セカンドキャリアとひと口に言っても、その目的は年代によって異なります。

20~30代においては、キャリアチェンジがメインとなるでしょう。

新卒で入社した企業とのミスマッチや価値観の変化から、新たなスキルを身につけるために転職し、

セカンドキャリアを構築する方は少なくありません。

そこから年齢を重ねて40代になると、将来の安定のために、現在のキャリアを活かしよりスキルアップを目指す方が増えてきます。

知識や経験がそれなりに蓄積され、将来に対する見極めもつく年齢となったことで、

これ以上ファーストキャリアにとどまる意味を問い直している方も多いでしょう。

そこで転職や独立によってセカンドキャリアを築くことで、知見を広げて新たなスキルの獲得を目指そうというわけです。

また、子育てがひと段落したタイミングや定年後に、50代以降でセカンドキャリアを考える方も珍しくありません。

この年代では、ライフステージの変化を機に、これまで挑戦してこなかった新しい働き方に関心が向く方も多いはずです。

近年はフリーランスとして働く方も増えているため、転職だけではなく、独立も含め、

さまざまな可能性が選択肢として挙げられます。

セカンドキャリアで求められること

セカンドキャリアは新卒での採用とは異なり、即戦力としての活躍が期待されるため、

専門的なスキルや知識が求められる場面が多くなります。

以下に、セカンドキャリアの採用で特に重視される3つの要素を解説します。

経歴

セカンドキャリアでは、前職までの経験が大きく評価されます。

「これまで培った実績や知識が新しいキャリアで活かせるはず」と、企業から即戦力として見てもらえるため、

採用にあたって有利にはたらくはずです。

キャリアアップを目指す転職には、専門性を高めるか、キャリアの幅を広げるか、という2つの方向性があります。

後者の場合でも、前職の経験がある程度関係するジャンルを選択し、徐々にキャリアの幅を広げていくのが一般的です。

高い専門性

高い専門性もまた、セカンドキャリアで求められる要素の一つです。

特に同一業界や関連する分野で経験を積んだ人材は、企業にとって貴重な存在でしょう。

こうした専門性を証明するためには、資格の取得が有効です。

資格があれば、専門知識やスキルの客観的な証明として役立ち、企業から信頼を得やすくなります。

また、資格があれば、フリーランスとして活動する際も専門性をアピールできるため、

求職の幅が広がる可能性が高まります。

幅広い知識

セカンドキャリアでは、特定の分野における深い知識に加え、さまざまな職種や業界に対応できる幅広い知識が求められます。

既存の業務を客観的に評価できる、企業にとって有用な人材だと見なされるわけです。

この"幅広い知識を得る"という意味でも、資格の取得はおすすめです。

キャリアチェンジを目指す際に特に有効であり、ビジネスに貢献するスキルセットの証明として役立ちます。

セカンドキャリアに役立つおすすめの資格10選

セカンドキャリアの目的や求められる能力については、おわかりいただけたかと思います。

ここからは、セカンドキャリアで成功するために役立つ10種類の資格を紹介します。

<関連記事>40代からのセカンドキャリアを成功させるおすすめの資格

①登録日本語教員

登録日本語教員は、外国人学習者に日本語を教える"日本語教師"の資格です。

もともと日本語教師に関する資格は民間資格のみでしたが、外国人学習者の増加を受け、

2024年4月に国家資格である"登録日本語教員"が創設されました。

今後、留学生を受け入れられる"認定日本語教育機関"では、この資格を保持していなければ

日本語教師として働くことができなくなっていきます。

セカンドキャリアのために取得を目指す際は、文化庁が指針としている"日本語教師の要件として

適当と認められる420単位時間以上の研修"となる、いわゆる420時間日本語教師養成講座や、

文部科学省が認定する「登録日本語教員養成機関」・「登録実践研修機関」での講座を受講するのがおすすめです。

<関連記事><関連記事>【2025年最新版】日本語教師になるには?仕事内容や、向いている人について解説!

②税理士

税理士は、税金のスペシャリストとして、企業や個人の依頼に応じた税務書類の作成や、税務署への申告代理、

税務相談などを行います。

税理士の資格がなければ行えない独占業務が多く、難関国家資格であることから、社会的信用度が高い資格です。

試験は11科目のうち5科目に合格することが条件なため、受験勉強に長い時間が必要ですが、

合格後は税理士事務所で経験を積むことで、将来的に独立・開業を目指せます。

結婚や出産などでキャリアを中断しても復職しやすく、また定年がないため生涯現役で活躍できる点も魅力です。

③FP(ファイナンシャルプランナー)

FP(ファイナンシャルプランナー)は、資産運用や家計管理、年金、保険など

幅広い分野でアドバイスを行う"お金のエキスパート"です。

FPの資格には、国家資格である"FP技能検定(1〜3級)"と、民間資格である"CFP・AFP資格"の2種類があります。

FP技能検定は試験に合格すれば取得できますが、CFP・AFP資格を得るには、所定の研修を受けなければなりません。

FPの知識は、金融・保険・不動産など、多くの業界で求められ、

セカンドキャリアでも顧客の資産設計やライフプランをサポートする存在として活躍が可能です。

④宅地建物取引士

宅地建物取引士、いわゆる宅建士は、不動産業界で必須の国家資格です。

不動産の売買や賃貸物件の仲介に際し、契約締結前に必要な重要事項の説明や、

その書類への記名押印といった独占業務を行えます。

試験は毎年20万人前後が受験するものの、合格率は15〜17%前後と難関です。

とはいえ、行政書士などと比べると合格率は高く、勉強時間を確保できれば十分合格を目指せます。

不動産業界では、事業所ごとに従業員5人につき1人以上の割合で宅建士を設置することが義務づけられているため、

需要は高く、資格取得者は重宝されます。

⑤管理業務主任者

管理業務主任者は、マンション管理に関する国家資格で、

管理組合に対し重要事項の説明や契約報告などの業務を独占的に行えます。

マンション管理業者は、マンション管理適正化法により、事務所ごとに専任の管理業務主任者を設置することが

義務づけられているため、有資格者の需要が高まっています。

主な業務はフロント業務や業者手配などで、体力を必要とせず、長きにわたって安定して働けるのが特徴です。

取得しやすく、企業によっては資格手当も期待できるため、マンション管理業界への転職希望者には有利な資格といえます。

⑥中小企業診断士

中小企業診断士は、中小企業の経営課題に対して幅広い視点でアドバイスを行える国家資格です。

この資格を取得しておけば、経営戦略や財務の知識を駆使して、中小企業の課題解決に貢献できます。

行政機関や金融機関との橋渡しや、融資の支援も行えるので、

経営の実務に精通するプロとして、多くの分野で需要があります。

独立・開業している方も多く、資格取得者の約3割が年収1,000万円以上を得ているとされる、稼げる資格です。

社会保険労務士や行政書士とあわせて資格を取得しておくと、さらに活躍の場が広がります。

⑦介護福祉士

介護福祉士は介護分野で唯一の国家資格であり、高齢化が進む現代において安定した需要が見込める仕事です。

取得後は、身体介助や生活支援、利用者とその家族へのアドバイス、

さらに介護現場でのスタッフ指導やマネジメントなど、多岐にわたる業務に従事できます。

特別養護老人ホームや訪問介護事業所、病院など、働き場所が豊富な点も特徴です。

試験の合格率は70%前後と比較的高く、どの年代でも取得しやすいため、セカンドキャリアにぴったりの資格といえるでしょう。

取得後は更新の必要がないため、一生ものの資格として役立ちます。

⑧簿記

簿記は、企業や個人事業の財務状況や経営成績を記録・把握するためのスキルを習得できる人気資格で、

キャリア転職にも広く活用されています。

特に日商簿記の2級以上を取得すると、財務諸表を読み解くスキルが身につき、

経理以外の部門でも経営分析を担える存在として、企業から重宝されます。

簿記の知識は、企業の経理部門や会計事務所はもちろん、営業や在宅ワークにも活かすことが可能です。

FPの資格や中小企業診断士など、ほかの資格と組み合わせると、さらに強みが増し、

キャリアアップへとつながりやすいはずです。

⑨TOEIC

TOEICは、英語によるコミュニケーション能力を測るテストとして、日本のビジネスシーンで高い人気を誇っています。

スピーキングとライティングのテストもありますが、もっとも一般的なのは

リスニングとリーディングの能力を測る"TOEIC Listening & Reading Test"です。

実用英語技能検定のように合格・不合格があるわけではなく、初級者も上級者も同じ内容のテストを受け、

結果が10~990点のスコアで示されます。

多くの企業が昇進や転職の評価基準としてTOEICのスコアを採用しており、

キャリアで活かせる最低ラインは600点以上といわれています。

⑩登録販売者

登録販売者は、一般用医薬品(第2類・第3類)を販売できる資格です。

2006年の薬事法改正で誕生し、薬剤師不足を補う役割を果たしています。

風邪薬や鎮痛剤などを販売するには、薬剤師か登録販売者の資格者が必要なため、

ドラッグストアや薬局において一定の需要があります。

登録販売者になるには、試験合格後に"販売従事登録"を済ませ、2年以上の実務経験を積まなければなりません。

試験勉強を通じて身についた医薬品の知識は、製薬業界や美容業界でも活かせるため、

幅広いキャリアを見据えて挑戦する価値のある資格といえるでしょう。

電話でのお問い合わせ・ご相談はこちら

セカンドキャリアを成功させるために資格を取得するメリット

セカンドキャリアで新たな分野や役職に挑戦する際、資格を取得することで得られるメリットは多岐にわたります。

ここでは、資格取得がもたらす3つのメリットを解説します。

メリット①活躍の場が広がる

資格を取得するメリットとしてまず挙げられるのは、新たな職種や業務に携われる可能性が広がる点です。

薬剤師や公認会計士といった"業務独占資格"は、それを有していなければ従事できない業務があるため、

仕事を失う心配がほとんどありません。

こうした資格の取得により、異なる業界や職種に進出することが可能となり、自分のスキルを活かせる場が広がっていきます。

メリット②転職や昇進が有利になる

資格の取得は、転職や昇進において有利になります。

数々の資格は、それぞれ専門知識やスキルを客観的に証明するものです。

転職市場において、資格はその人の実力や努力を示す指標となり、未経験の分野に挑戦する場合でも、

資格をもっているだけで評価が高くなります。

また、同じような職務経験をもつ他者と差別化する手段となるため、

昇進や新しい職場でのポジションの獲得に有利にはたらきます。

メリット③スキルアップが自信につながる

取得した資格は、単なるスキルの証明にとどまらず、自己成長の証でもあります。

国家資格を取得するには多くの勉強時間と努力が必要であり、

それを乗り越えた方は達成感や自己肯定感を得ることができます。

このような成功体験は、メンタル面での自信につながり、新しい環境や役割に挑戦する際の支えとなるはずです。

スキルアップを目指す過程で得た自信は、セカンドキャリアにおける挑戦を前向きなものにしてくれるでしょう。

セカンドキャリアに向けた資格を選ぶポイント

セカンドキャリアを成功させるには、自分に合った資格を選ぶことが大切です。

慎重に選ぶことで、資格をスムーズに取得し、キャリア形成に役立てられます。

ここでは、資格を選ぶ際に気をつけるべき5つのポイントを解説します。

ポイント①自身に合う難易度かを確認する

まずは挑戦する資格の難易度が、現実的に自身のレベルに適したものであるかを確認しましょう。

難易度が高すぎる資格を選ぶと、勉強に途方もない時間と労力を費やした挙句、

不合格の憂き目にあうことも覚悟しなければなりません。

資格を取得するための勉強が苦痛になれば、心が折れて途中で諦めてしまう可能性も高くなります。

自身にとって相応な難易度の資格を選べば、勉強が効率よく進むため、取得までの道のりがスムーズです。

適性がわからない場合は、通信講座の診断や相談サービスを活用すると、自身に合った資格が見つかりやすくなります。

ポイント②これまでの経験を活かせる資格を選ぶ

セカンドキャリアに向けた資格選びでは、これまでの経験やスキルを活かせる資格を選ぶのが基本です。

たとえば、建築業界での経験を活かしたい場合、2級建築士の人が1級建築士へのステップアップを目指すのは、

賢明な選択といえます。

逆に、建築士であるその人が、まったく異なる分野である税理士などの資格を目指すのは、

ゼロからのスタートとなるだけに、リスクが高い選択です。

すでに築いてきたキャリアを捨てることになるだけではなく、長い学習時間を費やした挙句、

不合格という厳しい現実を突きつけられるでしょう。

自身のキャリアに一貫性をもたせつつ、さらなるキャリアアップにつながる資格を選ぶことで、

無駄を抑え、効果的なセカンドキャリアを実現しやすくなるのです。

ポイント③描いているキャリアプランを実現できるかをチェックする

資格を取得する際は、将来のキャリアプランと照らし合わせ、その資格がどのように役立つかをしっかりとイメージしておきましょう。

キャリアプランを立てるには、まず自分が目指す姿や目標を明確にし、そこに到達するためのステップとして、

その資格がどのように貢献できるかを考えます。

たとえば、税理士として独立・開業したい場合、資格取得後に必要となる実務経験や

開業準備期間も含めて計画を立てることが重要です。

こうした逆算によって、具体的な学習や準備を効率的に進められるようになり、

資格取得までの道のりも無駄のないものにできるでしょう。

ポイント④取得までにかかる時間を調べておく

資格取得までにどれくらいの時間がかかるのかを、事前に把握しておくことも大切です。

資格の難易度や範囲によって必要な勉強時間は異なりますが、比較的難易度の低い資格でも、

最低20時間は必要とされています。

また、多くの資格試験は年に数回程度の受験日が決められており、いつでも受験できるわけではありません。

そのため、必要な勉強時間を割り出したら、受験日から逆算して余裕のある計画を立てることが成功への鍵となります。

さらに、仕事と並行して資格勉強を進める場合、平日の夜や休日に勉強時間をどれだけ確保できるのかも考慮しましょう。 合格に必要な点をとるにはどれくらいの勉強が必要か、そのなかでいかに効率よく学習を進められるかが重要になります。

ポイント⑤興味のある分野の資格を選ぶ

資格の取得に向けた学習を継続するためには、自身が興味をもてる分野であることも重要です。

興味や好奇心がある内容なら、学習を楽しく進められ、知識のインプットがスムーズになります。

反対に関心の薄い分野では、学習のモチベーションが上がらず、勉強が苦痛になって長く続けることが難しいものです。

資格選びの際は、キャリアプランだけではなく、自分の興味や関心がある物事も一度棚卸ししてみましょう。

興味と将来の目標が重なる分野を見つけることで、より意欲的に学習に取り組みやすくなり、

資格取得のプロセスが充実したものになります。

セカンドキャリアに向けた資格取得を目指す際の注意点

セカンドキャリアに役立つ資格については、ご理解いただけたでしょうか。

最後に、これらの資格の取得を目指す際に気をつけたい3つのポイントを紹介します。

今の仕事を続けながら勉強を進める

会社員の場合は、今の仕事を続けながら資格勉強を進めると、

金銭的なリスクやキャリアの空白期間を避けられるメリットがあります。

転職活動やキャリアアップを進める際に「何か資格を取得しておけば良かった」と後悔しないよう、

在職中に学習を進めておくことが理想です。

今の職場にいながら資格を取得できれば、将来の選択肢を広げられるだけではなく、

冷静にキャリアを見つめ直す時間が確保できます。

雇用保険に3年以上加入しており転職活動中や離職して間もない場合、

資格講座によっては「リスキリングによるキャリアアップ支援」の助成を受けることが可能です。

こうした支援では講座の受講料だけでなく、キャリア相談や就職支援も得られます。

ゴールまでの道のりを明確にする

資格の取得に向けて、計画をしっかり立てておくことも重要です。

勉強を始める前に、資格を取得するまでの現実的な期間を見積もり、学習スケジュールを作成しましょう。

ゴールまでのステップを"見える化"することで、モチベーションを保ちやすく、

予期せぬ事態が起きても調整しやすくなります。

進むべき道のりが明確であれば、効率よく学習を進められるはずです。

資格を取得する目的を考える

資格は、あくまでも自分のキャリアにおける目標を達成するためのツールです。

そのため、資格の取得自体が目的になってしまわないよう注意しましょう。

特に50代以降のセカンドキャリアを考える場合は、自分自身の体力や年齢による制限など、

資格取得後に継続して働くことができるかを検討しておかなければいけません。

いわゆる"資格マニア"になってしまうと、時間や労力を費やしても、

それに見合ったセカンドキャリアの成果が得られないことがあります。

目的と必要性を明確にし、なりたい自分に役立つもののみに集中することが、資格取得を成功させるコツです。

資格の取得はセカンドキャリアの成功に効果的

本記事では、セカンドキャリアに役立つおすすめの資格を紹介しました。

経験やスキルを客観的に証明できる資格の取得は、思い描くキャリアプランを達成するための力になるはずです。

たとえば日本語教師の国家資格である登録日本語教員は、外国人学習者に対する需要が増えていること、

年齢に制限がないことから、国内外を問わず幅広い活躍が期待できます。

ルネサンス日本語学院の日本語教師養成講座「登録日本語教員養成・実践研修コース」では、

日本語教師に必要な知識から、現場で必要とされる指導技術までバランスよく学べます。

登録日本語教員の国家試験のうち応用試験のみの合格で資格を取得できるため

セカンドキャリアに日本語教師を目指す方は、ぜひご検討ください。

この記事の監修者

ルネサンス日本語学院 日本語教師養成講座講師

《資格》日本語教師養成課程修了・日本語教育能力検定試験合格

《経歴》日本語教師養成講座を修了後、約30年に渡り、大使館、留学生、インターナショナルスクール、企業などで日本語教育に従事。また、(社)国際日本語普及協会の「地域日本語教育コーディネーター研修」修了後は、地域の日本語教育、ボランティア支援や教育委員会日本語研修プログラム、NHK文化センター、一部上場企業などへの日本語教育コーディネイトや日本語教師養成に携わり、日本語教育総合支援など多方面で活躍中。

《専門分野》就労者・生活者・年少者に対する日本語教育。

《監修者からのコメント》

日本語教師の勉強は、「知識」だけでも、「技術」だけでもだめです。 両方揃って初めて「学習者」という同乗者が安心して授業を受けられます。単なる知識の講座ではなく、皆さんより少し先を歩く私たち現役日本語教師が考え、悩み、苦労してたどり着いた答えを多く取り入れた「現場目線」を意識しています。

私自身、国語教師を目指し、日本語の文法にも自信があったにもかかわらず、「こんにちは。」の使い方を外国人に教えられなかった…というショックから、「日本語」に興味を持ち、日本語教師になりました。日本語教育業界は、わかりやすそうでわかりにくいですから、この業界の専門知識のある人に相談することがおすすめです。ぜひお気軽にお問い合わせください。

- 日本語教師になる第一歩はこちら 資料請求

- 専任の担当者が回答します 個別相談・お問い合わせ

電話でのお問い合わせ・ご相談はこちら

※学院生の皆様はマイページ

「事務局への質問」から

お問い合わせください。

平日・土曜 9:30-18:00